Livre du lundi : "Palestine, passage de témoins "

Pour que la mémoire de 1948 et de leur peuple ne se perde pas, un ouvrage rassemble des récits de Palestiniens qui ont connu la création de l’Etat d’Israël.

Plus le temps passera, moins l’on parlera des Palestiniens. Ce peuple au territoire occupé par Israël, dont une bonne partie est réfugiée dans les pays environnants, perd chaque jour davantage de la visibilité, de la voix, de l’espérance. La loi de l’Etat-nation juif qui, le 19 juillet, a gravé dans le marbre le caractère juif de l’Etat hébreu, a achevé d’éteindre les derniers espoirs de ceux qui avaient encore foi en une Déclaration d’indépendance d’Israël qui proclamait l’égalité des droits pour tous ses citoyens, juifs et non juifs.

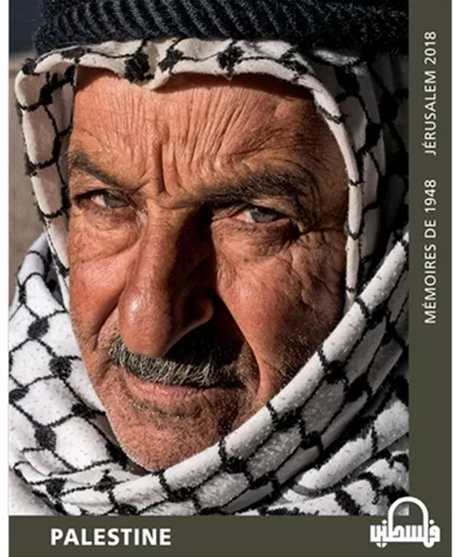

Et puis les derniers témoins de la Nakba (la « catastrophe », comme les Palestiniens qualifient la création d’Israël en 1948) vont bientôt disparaître. Et même si l’histoire familiale se transmet de génération en génération, avec la clé de la maison perdue, le fil direct de cette mémoire risque de se distendre, voire, un jour, de rompre. D’où l’importance de ce livre, Palestine : mémoires de 1948, Jérusalem 2018, qui rassemble dix-huit témoignages d’hommes et de femmes ayant pour la plupart vécu cette période : ils nous parlent de la coexistence qui prévalait en Palestine avant 1948, de la guerre, de l’exil, et de la difficulté à s’adapter à un nouveau territoire, une nouvelle vie, une nouvelle réalité.

« Transparents ».

« Ce voyage dans la mémoire de Palestiniens ne nous dit assurément pas toute l’histoire de la Palestine, mais il met à bas, et sous une forme vivante, un mythe encore tenace : celui d’une terre aride, abandonnée, parcourue par quelques chameliers, que les nouveaux Hébreux allaient faire fleurir ; celui d’un désert transformé en verger, écrit dans la préface le médecin humanitaire Rony Brauman, militant de longue date de la cause palestinienne. Il nous rappelle qu’il existait une société palestinienne, au-delà d’une population clairsemée, avec sa bourgeoisie et ses paysans, ses notables, ses intellectuels, ses ouvriers que le grand récit sioniste s’efforce de rendre transparents. »

Ce livre est une illustration parfaite du terme arabe al-sumûd, la capacité à tenir bon, la résistance, comme le raconte la chercheuse de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) Falestin Naili. « De la volonté de réussite individuelle pour assurer la survie familiale malgré la dépossession à l’engagement militant dans la résistance palestinienne, al-sumûd se fonde avant tout sur la volonté de ne pas être une victime qui subit son sort », écrit-elle.

Tamam al-Ghul, par exemple, 80 ans, a grandi à Silwan, à deux pas de la vieille ville de Jérusalem, un lieu brigué aujourd’hui par les colons israéliens. Celle que sa famille appelle très vite Um el-Kheir (« mère de la bonté » en arabe) a eu la chance d’avoir des frères qui ont poussé à sa scolarisation. Sa mère s’était davantage préoccupée de ses fils, tous envoyés à l’université. « Moi, j’étais la petite dernière et les filles, à l’époque, étaient mariées très jeunes ; leur payer des études, c’était de l’argent gaspillé. Je n’étais pas d’accord avec cette vision des choses. Et j’ai mis beaucoup de temps et d’énergie à démontrer que c’était un tort, raconte-t-elle. […] J’étais déscolarisée lorsque mon frère Mahmoud est passé nous voir à Jéricho. Il était hors de lui. "La place d’Um el-Kheir est à l’école !" a-t-il lancé à notre mère en me prenant par la main pour m’y emmener immédiatement. Et à partir de cet instant, il est devenu mon héros car je voulais apprendre coûte que coûte ! » Tamam al-Ghul finira par jouer un rôle important dans les plus hautes instances décisionnaires jordaniennes et dans les organisations internationales.

Vie quotidienne.

Samira Khbais Khoury, 89 ans, fait partie de ces « Palestiniens de 1948 » que les Israéliens appellent « Arabes israéliens ». « Mieux vaut mourir de faim chez soi que d’être un réfugié qui ne sait où s’arrêter », a déclaré son père à la création d’Israël alors que sa ville de Nazareth, en Galilée, devenait territoire israélien. Il est donc resté sur sa terre, avec toute sa famille. « Après 1939, nous avons vu arriver à Nazareth un groupe important de quelques centaines de jeunes femmes polonaises. Je savais qu’elles étaient menacées de mort par les Allemands en Pologne et qu’elles venaient se réfugier en Palestine, se souvient-elle. […] Sincèrement, je ne connaissais pas leur religion. A Nazareth, personne ne posait de question sur l’appartenance confessionnelle de son voisin, ce n’était pas une marque d’identité comme aujourd’hui et ça l’était d’autant moins que nous avions coutume de participer à toutes les fêtes religieuses. »

C’est ce qui fait la force de ces témoignages, ils parlent de la grande histoire comme de la vie quotidienne, des peurs comme des rêves, des malheurs comme des bonheurs.

Alexandra Schwartzbrod

Source :Libération

Palestine : Mémoires de 1948, Jérusalem 2018 Hesperus Press, 195 pp., 28 €.

de Chris Conti et Altair Alcântara

photographies d’Altair Alcântara | préface de Rony Brauman

La critique de l’Orient le Jour :

C’est à travers dix-huit témoignages racontant la Nakba palestinienne et un recueil de photographies de Jérusalem que cet ouvrage restitue à la fois une mémoire des victimes et de leur résilience, et un portrait du quotidien de leur ville-symbole qui leur est devenue inaccessible.

Dans sa préface, l’ancien président de « Médecins sans frontières » Rony Brauman montre comment le voyage dans la mémoire des Palestiniens met à bas un mythe sioniste encore tenace : « celui d’une terre aride, abandonnée, parcourue par quelques chameliers (…), que les nouveaux hébreux allaient faire fleurir ». Il permet de voir la société palestinienne d’avant 1948, avec sa bourgeoisie et ses ouvriers, ses notables et ses paysans, ses intellectuels et ses militants. Brauman met aussi en lumière la violence du politicide opéré par les sionistes et défini par le sociologue Baruch Kimmerling comme un processus ayant pour but ultime « la disparition du peuple palestinien en tant qu’entité sociale, politique et économique légitime ».

Dans son introduction, Chris Conti, auteure des récits rassemblés, souligne que le livre « a modestement consisté à s’effacer autant que faire se pouvait et à rendre la parole aux victimes de l’histoire de la Palestine ». Parmi ces dernières, figurent les témoins directs de la Nakba qui commencent à se faire rares. D’où l’importance de ce travail avec les narrations des dix-huit hommes et femmes se remémorant leurs derniers jours chez eux, la guerre, les massacres, l’exil et « la force dont ils ont dû faire preuve pour s’adapter à de nouvelles réalités ». Leurs bouts de vie racontés à la première personne et accompagnés de portraits en noir et blanc, peignent des métiers, des responsabilités, des résistances, des itinéraires, des lieux, et surtout un attachement à la terre et à ses oliviers. Les récits de deux hommes exilés en Amérique latine (au Brésil comme au Chili) témoignent de leur côté comment la mémoire de 1948 est restée vivante même quand de nouvelles identités ont dû se construire très loin de la Palestine et du monde arabe.

Le portrait de Majed Abu Sharar et son parcours politique au sein du Fateh, jusqu’à son assassinat à Rome en 1981, ajoutent aux témoignages une dimension politique qui va au-delà de l’engagement individuel. Elle amène au lecteur un éclairage sur des phases importantes de l’histoire du mouvement national palestinien, de sa longue et tragique lutte contre l’occupation et l’oubli.

Pour chaque Palestinien, « Jérusalem est empreinte d’une importante charge symbolique, identitaire et mémorielle », d’autant qu’elle est occupée, colonisée et interdite à la majorité des Palestiniens aujourd’hui. C’est pour cela que la ville fait l’objet dans la deuxième partie de l’ouvrage d’un recueil photographique en couleur « pour une approche actuelle » affichant des scènes de sa vie en 2018.

Enfin, le texte de la chercheure Falestin Naili (contributrice à ce travail) rappelle que les mémoires constituent un pilier important de tout récit dont l’objectif serait « de rétablir la justice et d’ouvrir sur une histoire des possibles ». Si depuis 1948 ce fut une nécessité au regard du politicide qu’ont subi les Palestiniens, il l’est encore plus en 2019 alors que les politiques du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et du président américain Donald Trump visent à liquider définitivement ce qui reste de leurs droits politiques et territoriaux...