À Jérusalem, des Palestiniens livrés à eux-mêmes

Février 2020. Le monde n’a pas encore basculé. Au cœur d’un dédale de ruelles désordonnées et miséreuses, des groupes d’enfants vagabondent bruyamment. Ils sont palestiniens et vivent emmurés à Shuafat, au cœur de la ville trois fois sainte, Jérusalem. Leur partie de cache-cache ressemble à leur vie : ils rejouent des scènes vécues des dizaines de fois en tentant d’échapper à des militaires israéliens imaginaires.

L’adrénaline comme passe-temps.

Pour ces garçons et filles, l’ennui règne sans partage à Shuafat, au sein d’un camp devenu avec le temps une véritable bombe à retardement, précautionneusement enfouie au cœur même de Jérusalem. Alors, quand vient la nuit, faute d’infrastructures, faute d’horizon, faute de considération, eux et d’autres mènent des « raids » contre le check-point qui les a coupés de la ville en 2003. D’ailleurs, de nombreuses marques de suie noire – résultat de jets de cocktails Molotov – ornent la tour de guet occupée par les militaires israéliens. Demain, au moment de franchir la barrière de sécurité pour se rendre au travail ou à l’école, des parents, cousins ou oncles verront ces marques, l’orgueil de ces jeunes. Ou peut-être pleureront-ils un absent de plus, qui viendra rejoindre les rangs des chahids – martyrs – ou des emprisonnés, dont le portrait est maladroitement placardé sur les murs rêches du camp.

Personne ne l’oublie : dans cet angle mort du conflit israélo-palestinien, Shuafat paie un lourd tribut humain.

Les splendeurs de la vieille ville de Jérusalem ne sont pourtant pas bien loin. À quelques minutes de tramway à peine. Notre arrivée au cœur du camp est remarquée, déroutante ; le lieu ressemble davantage aux camps palestiniens du Liban, gangrenés par l’insécurité, qu’à ceux de Cisjordanie. Difficile de croire que nous nous trouvons toujours dans cette mystique Jérusalem, point de convergence des pèlerinages religieux. À Shuafat, depuis de longues années, l’odeur des cierges du Saint Sépulcre a laissé la place à celle des ordures incinérées anarchiquement par les habitants, abandonnés par les services d’évacuation de déchets de Jérusalem pour lesquels ils cotisent pourtant.

Résidents mais pas citoyens

Construit à la hâte par l’Unrwa en 1965 dans le but d’accueillir des réfugiés de Nataf, de Deir Yasin ou d’El-Bureij en déshérence, le camp de Shuafat rassemble dès sa création plusieurs milliers de personnes dans la partie est de Jérusalem. « Il y avait à l’origine ces réfugiés de 1948, puis il y a eu la seconde vague en 1967, à l’issue de la guerre des Six-Jours », rapporte Daoud Ghoul, chercheur à l’université Al-Quds et spécialiste de Jérusalem. Le camp, qui se trouvait jusqu’alors sous contrôle jordanien, est incorporé à l’intérieur des frontières municipales de Jérusalem, fixées par Israël après la guerre des Six-Jours, avant d’être définitivement annexé en 1980.

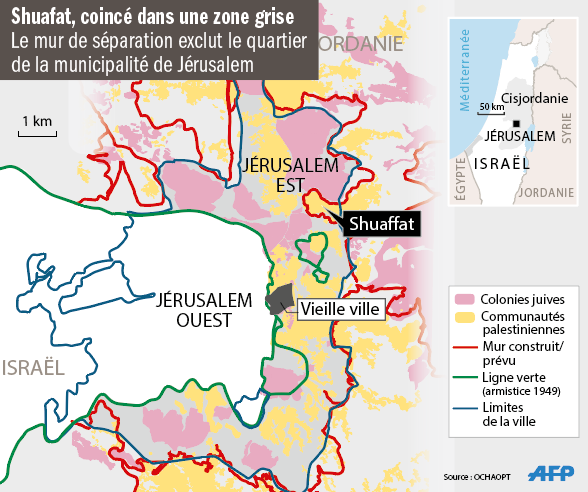

Au début des années 2000, l’administration Sharon décide d’isoler la Cisjordanie en construisant le mur de séparation. Surprise, alors que chacun s’attendait à ce que le tracé du mur sépare la municipalité de Jérusalem de la Cisjordanie, le camp de Shuafat et ses quartiers adjacents – Ras Khamis, Ras Shehadeh et Dahiyat As-Salam – sont coupés de Jérusalem, bouclés derrière le mur de séparation, soit du côté palestinien.

« Nous possédons la carte de résident de Jérusalem. Nous avons le droit de circuler partout, de travailler. Mais nous devons tous les jours passer le check-point pour sortir du camp. Nous sommes réfugiés dans notre propre ville »

, clame Youssef, qui, à l’ombre du mur de séparation, attend un bus qui l’emmènera jusqu’à la porte de Damas.

À quelques mètres de là, Mustafa exhibe la précieuse carte « bleue » de résidence : « Attention, ceci est la carte de résidence permanente à Jérusalem, mais elle ne fait pas de nous des citoyens d’Israël. Il y a une différence entre citoyenneté et résidence. Notre statut permet de participer aux élections pour le conseil local, par exemple, mais pas aux élections générales. » En résumé, bien qu’étant citoyens de Jérusalem, et donc, au regard du droit israélien, vivant sur le territoire contrôlé par Israël, ils ne peuvent pas participer aux élections. « C’est cela qu’on appelle un apartheid, non ? » questionne-t-il.

Si Shuafat compte 14 167 réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’Unrwa, l’organisme estime que le nombre de résidents « est très largement supérieur ». Daoud Ghoul abonde : « Cet endroit est surpeuplé. Personne ne sait vraiment combien de personnes vivent ici. Différentes estimations d’ONG rapportent que près de 80 000 personnes vivent dans ce camp et dans les trois quartiers environnants. »

Les habitants de Shuafat peuvent se rendre en Cisjordanie sans avoir à passer de contrôle, en traversant simplement le village d’Anata, qui jouxte le camp. Ce village est situé dans la zone B, soit sous la juridiction civile de l’Autorité palestinienne et sous le contrôle de l’armée israélienne. Shuafat ne possède pas de « double autorité ». En fait, il n’en possède aucune. C’est, de facto, une zone grise : les forces de sécurité israéliennes ne pénètrent dans le camp que pour mener des interventions spéciales et l’Autorité palestinienne n’exerce aucune juridiction sur le site.

Dangers multiples

Cette absence d’autorité a de lourdes répercussions pour la population, notamment en matière de criminalité : « L’ouverture aux territoires palestiniens a attiré les fugitifs issus de Cisjordanie, qui voient là un moyen idéal d’échapper aux forces de sécurité palestiniennes. Il y a des bandits qui arrivent de partout. Ici, ils savent qu’ils ne seront pas inquiétés. Il y a plus d’armes dans ces rues que dans les camps palestiniens au Liban », raconte un habitant, furieux. Daoud Ghoul confirme : « Beaucoup ont choisi de vivre ici. L’État d’Israël laisse pourrir la situation, l’Autorité palestinienne ne peut pas intervenir, alors les bandits sont à l’abri. Le résultat, c’est que Shuafat est un lieu dangereux, où on trouve de la drogue, des armes, des gangs. Tout cela sous le regard bienveillant de l’État d’Israël. »

Si les habitants de Shuafat peuvent se rendre à Jérusalem – bien que péniblement aux heures de pointe –, les services municipaux de la ville, eux, ne passent plus le mur depuis bien longtemps.

« Pourtant, nous payons des taxes et des impôts », s’emporte Mustafa. Les habitants sont unanimes : l’ensemble des infrastructures sont déficientes. Le réseau d’égouts fonctionne difficilement, le camp fait face à une pénurie constante d’eau et d’électricité, les routes sont délabrées, les services d’incendie et les services médicaux israéliens sont absents. Avec seulement trois écoles et plus de cent consultations quotidiennes pour chaque médecin du camp, Shuafat est définitivement une zone sinistrée dont le sort inquiète à l’heure du coronavirus. « Il y a une seule clinique dans le camp, pas d’hôpital. Depuis le 1er mars, nous avons formé un comité de santé local afin de faire de la prévention auprès de la population, d’expliquer comment se désinfecter et comment protéger les personnes âgées et vulnérables. Nous avons également distribué du gel hydroalcoolique et nous nettoyons les rues », explique Salim Anati, un des rares médecins du camp. L’importation de matériel médical est trop onéreuse : si l’Unrwa s’occupe de la désinfection et d’un centre médical, les médecins manquent de tout, en particulier de blouses, de gants et de masques. « Il n’y a pas de cas de coronavirus pour l’instant, même s’il y a des personnes en quarantaine. Mais les gens ont peur. Et on ne compte plus le nombre de personnes qui ont perdu leur travail. »

La désinfection des rues opérée depuis plusieurs semaines est en soi un miracle. Lors de nos premiers passages en septembre 2019, des ordures brûlaient partout dans le camp. Et pour cause : les services de la municipalité de Jérusalem ne franchissent pas le mur de séparation. « Le problème de la collecte des ordures a été terrible. Nous avons passé cinq années à travailler dessus. L’incinération des déchets dans les rues a provoqué de nombreuses maladies, et je tiens à rappeler que les premières victimes sont les enfants », rapporte Jihad Abu Zneid, membre du Conseil législatif palestinien et responsable du centre des femmes de Shuafat. Résultat, les médecins du camp évoquent de nombreuses maladies respiratoires provoquées par ces fumées nocives, un facteur aggravant en cette période de pandémie. « Maintenant, c’est du passé. Grâce à l’Unrwa et avec l’aide d’une ONG italienne, nous venons tout juste de mettre en place un tout nouveau système d’évacuation », explique Salim Anati. Une solution mise en œuvre, une fois encore, sans la moindre implication des autorités israéliennes.

Obsession démographique

Si le camp essaie pour l’heure de traverser la crise du coronavirus, ses habitants le savent, leur futur est incertain, d’autant qu’ils se sont retrouvés, bien malgré eux, au carrefour des exodes. Profitant de prix attractifs et d’un accès à Jérusalem moins contraignant que par le check-point de Qalandia, des milliers de Palestiniens sont venus s’y installer. Et des Palestiniens vivant à Jérusalem sont venus s’y établir afin de réduire leurs dépenses de loyer. Résultat, la zone est en pleine explosion démographique et cela ne semble pas près de s’arranger. Les constructions anarchiques se multiplient et l’offre scolaire est sous-dimensionnée. « Il y a trois écoles de l’Unrwa, mais par la force des choses ce ne sont plus seulement des classes pour les réfugiés. Ce sont des classes pour les réfugiés de la vie », soupire Daoud Ghoul.

Ces questions démographiques sont une préoccupation majeure pour l’État d’Israël : selon un rapport de l’International Crisis Group, basé à Jérusalem et à Bruxelles, si les tendances actuelles venaient à se maintenir, la ville pourrait devenir minoritairement juive à partir de 2045.

En prévision, dès 2017, deux projets de loi visant à modifier de manière substantielle les frontières de Jérusalem ont été élaborés. Ils prévoient un découpage modifié, avec une déconnexion de la juridiction de la municipalité des quartiers palestiniens situés à l’est de la barrière de séparation, ce qui réduirait de manière significative la population arabe de Jérusalem. Un plan qui fait la quasi—unanimité du côté du Likoud, mais qui suscite le courroux des sionistes les plus bellicistes, peu désireux que soient modifiées les limites de la ville.

Si ce projet venait à voir le jour, celles et ceux qui possèdent aujourd’hui la carte de résidence de Jérusalem en seraient privés et seraient tenus d’obtenir un permis pour entrer dans la ville, au même titre que les habitants de Cisjordanie. Mohammad, habitant de Beit Hanina, explique : « Les Israéliens poussent progressivement les Palestiniens de Jérusalem-Est dans les quartiers bouclés de l’autre côté du mur, dans l’idée, à terme, de nous couper totalement de Jérusalem. Leur volonté est simple : réduire le pourcentage de Palestiniens dans la ville. » Le maire de Jérusalem, Moshe Leon, s’est, lui, montré extrêmement critique sur cet éventuel découpage, estimant que cela « céderait une partie de la capitale israélienne à l’Autorité palestinienne ».

Si, depuis plusieurs semaines, les autorités israéliennes tentent timidement de mettre en place un conseil municipal en étroite relation avec leurs propres forces de sécurité, les prises de position de Donald Trump dans son mal nommé « deal du siècle » laissent entrevoir d’autres perspectives : dans le cadre d’une hypothétique application de ce plan, Shuafat se verrait intégré dans un État palestinien relégué à l’est de Jérusalem – et non plus à Jérusalem-Est –, ce qui viendrait satisfaire en outre les exigences démographiques israéliennes à Jérusalem. Pour les habitants de Shuafat, aucune des perspectives d’avenir n’est gage d’optimisme.

« Leurs objectifs sont simples : prendre la majorité des Palestiniens et les mettre dans des ghettos de l’autre côté du mur, en les excluant de Jérusalem. Cela touche finalement aux deux combats que nous menons en Palestine depuis toujours : la terre et la population »,

conclut Daoud Ghoul.

Laurent Perpigna Iban

Source : Politis